墨新聞|編輯中心

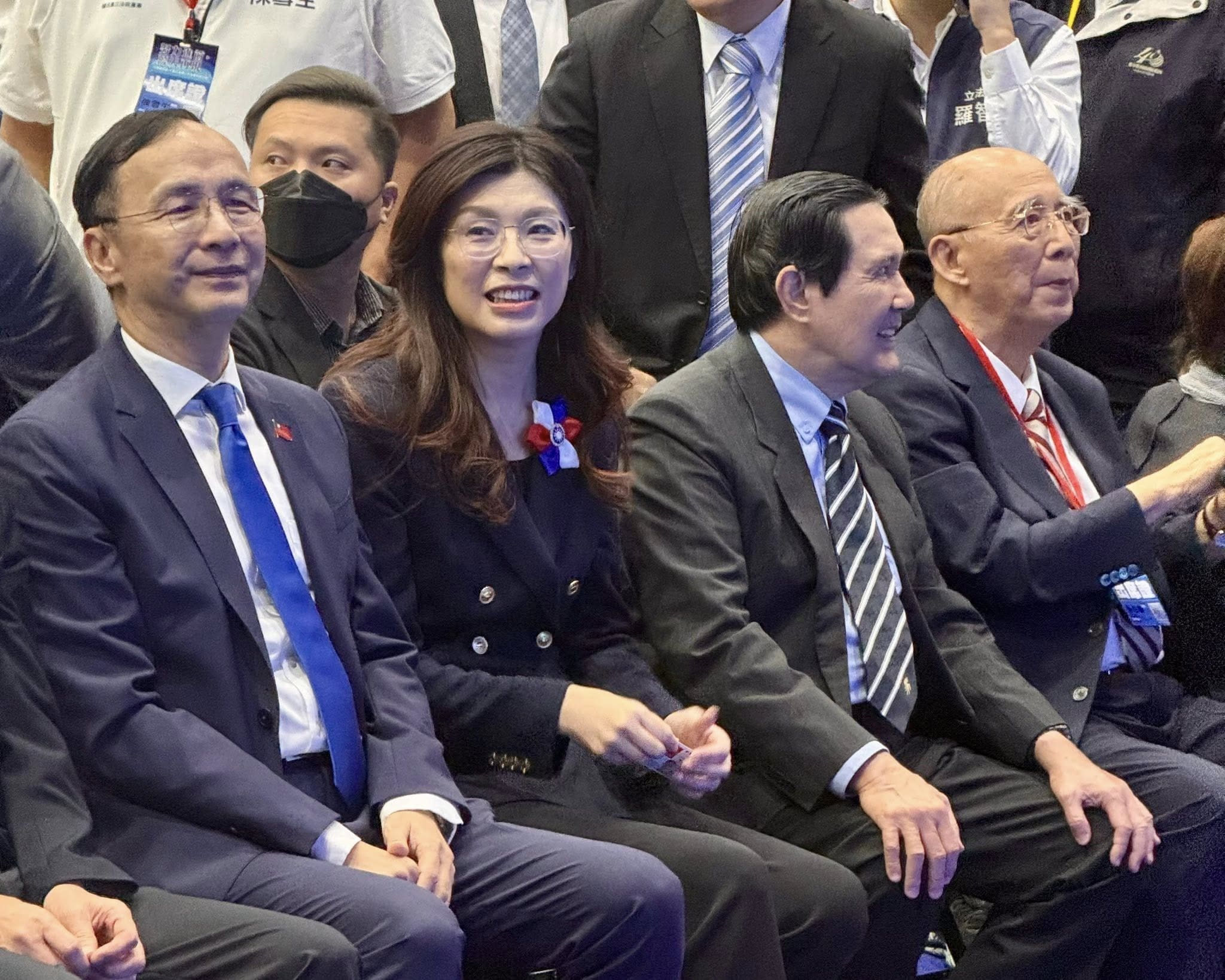

中國國民黨新任主席鄭麗文甫上任,即成為兩岸關係與國際政治觀察的焦點。她在回覆中國方面的賀電時,以「堅持九二共識、反對台獨、兩岸同為炎黃子孫」作為表態,表面上延續了國民黨傳統的兩岸論述,但細讀全文,卻未見「促進統一」等具體字眼。此舉雖維持了模糊的平衡語言,卻也可能讓北京當局察覺其有意保留政治彈性,甚至被視為態度曖昧。

前主席洪秀柱忍不住提醒她,「憲法與《兩岸人民關係條例》本就預設了謀求統一的方向」,但鄭麗文仍不願說出那兩個字。這不僅是政治語言的選擇,更是一種價值上的距離。她知道,「統一」一詞在島內幾乎成為票房毒藥;然而對北京而言,不敢提統一,又如何談得上政治互信?

更令人玩味的是,鄭麗文竟主動拋出「希望與日本首相高市早苗會面」的構想。這番話一出,黨內外議論紛紛。有人質疑她混淆角色,忘了國民黨主席不是外交官;也有人直言,在中日關係緊繃、台海局勢敏感之際,這樣的動作等於主動投下一顆政治震撼彈。北京不會誤會,她只是太天真。

鄭麗文的另一番表態──「我們也沒有放棄武力保衛台灣的決心」──更讓外界側目。這句話原意是展現防衛決心,卻無意間成了與「不放棄武力犯台」相對的鏡像回聲。當北京的軍事威懾日益具體,台灣的安全論述本該謹慎分寸,而非語氣上對衝。政治領袖若連語言的戰略都拿捏不準,戰略的平衡恐怕更難談。

更深層的問題在於:鄭麗文是否仍相信「兩岸可以靠模糊語言維持和平」?她或許認為,只要堅持九二共識的形式、不觸碰統一與獨立的紅線,就能在北京與島內輿論之間找到縫隙生存。然而,現實的國際局勢早已不容許這種模糊遊戲。當北京的統一進程越來越具時間表、華府與東京的戰略布局日益緊密,台灣政壇若仍以「語言模糊」取代「戰略清晰」,最終恐怕只能被動接受外力安排。

從這個角度看,鄭麗文的「新國民黨路線」其實是舊問題的再現。她試圖擺脫親中標籤,又想保留藍營的傳統兩岸論述;她想擁抱現實,卻又不願失去對北京的窗口。這樣的兩難不是沒有前例,國民黨近年來的困境,正是因為在「對北京示好」與「向島內交代」之間,找不到新的政治語言。

鄭麗文擅長辯才,口才犀利,也懂得製造輿論焦點。但政治領導人需要的不只是辯才,而是戰略判斷。兩岸關係不是一場辯論賽,而是一盤需要長期規劃與風險評估的棋局。若她仍以話語對撞取代戰略思考,只怕在未來的兩岸互動中,國民黨既難獲北京信任,也難贏回台灣社會的信任。

在這個局勢急遽轉變的時刻,鄭麗文的挑戰不只是如何帶領國民黨重新獲得民意,更在於如何讓國民黨找到在兩岸之間的新語言——一種既能面對現實,又不失自主尊嚴的語言。模糊可以暫時止痛,但終究不是長久的藥方。(前民眾日報資深記者 屈文峰)

※以上言論不代表本報立場※

此篇文章最開始出處為: 鄭麗文的新國民黨路線能走多遠?