墨新聞|編輯中心

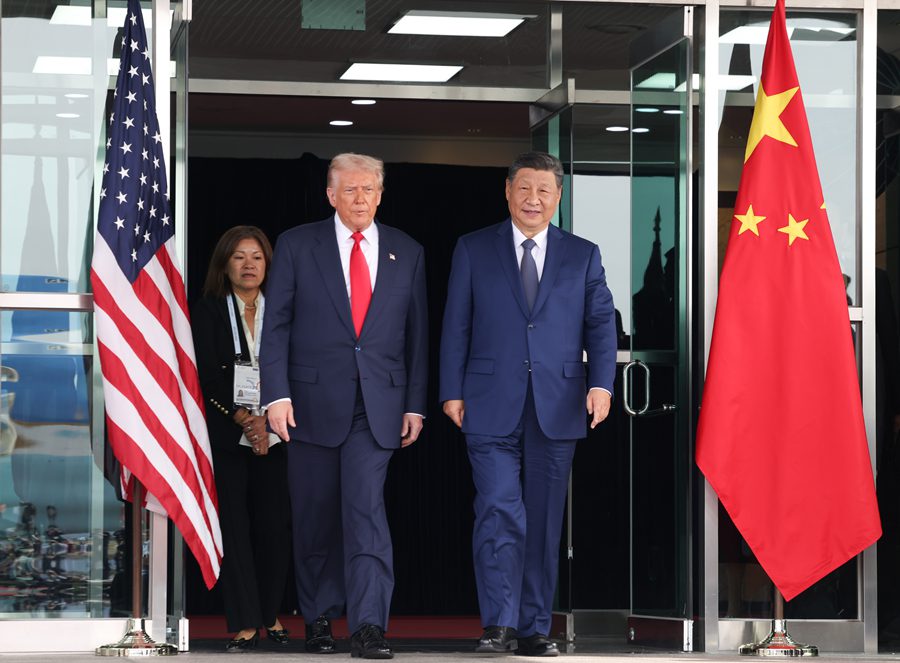

美國總統川普與中國國家主席習近平於韓國會晤,看似為緊繃的美中關係帶來短暫喘息。雙方達成包括稀土政策調整、農產品採購與關稅互惠等協議,美方亦提前釋出談判成果,形塑「雙贏外交」氛圍。然而,川普返美後不到兩日,美國便宣布啟動新一輪301調查,質疑中國在前期貿易協議履行不足。這一劇烈轉折再次凸顯美中互信脆弱,也引發外界對華府外交策略與財政處境的聯想。

協議剛落墨,美國即轉向強硬

根據中方先前的安排,中國將延後兩個月啟動大豆採購,顯示北京擔憂美方談判反覆。如今美國快速祭出301調查,確實讓這項防備顯得並非多慮。按國際談判慣例,既有履約爭議應納入新協議框架,透過次輪談判處理;但美國選擇另行啟動程序,使對話成果立即面臨挑戰,也等同向北京再次施壓,要求在經貿議題上進一步讓步。

對外界而言,美方此舉既是談判策略、亦是政治訊號:美中關係雖出現短暫技術性止血,對立框架從未鬆動。

地緣施壓同步推進:從委內瑞拉到奈及利亞

除了貿易,再看地緣政治與能源外交,美國近來在多個區域同步增壓。

在拉丁美洲,美國以反毒與民主倒退為由,在委內瑞拉周邊加強軍事存在,意在限制馬杜羅政府。然而,中國與俄羅斯迅速提供支持,並有多國南美政府公開表達聲援,使華府在區域操作空間受限。這反映出美國對中俄影響力滲透拉美的警惕升高,但硬實力手段受限,需更加謀求外交共識與合法性。

就在委內瑞拉局勢仍未明朗之際,美國又將焦點轉向奈及利亞,以宗教迫害為由公開批評該國。奈及利亞政府則快速回應,強調秩序維持與打擊武裝團體的立場,並語帶反諷地「歡迎美國派員協助治安」。這番回應既將議題回歸主權框架,也展現非洲主要能源出口國不願被地緣風向左右的一面。

兩個案例顯示一個趨勢:美國在資源、戰略節點持續施壓,但實際行動空間受到地緣聯盟與當地政治現實牽制。

美國財政焦慮與外交節奏

必須注意,美國內部正面臨高債務、通膨壓力與政治撕裂,財政討論甚至屢出「技術性違約」字眼。當前外交操作是否反映內部壓力?外界觀察不無道理。當國力與財政緊繃時,政府往往傾向透過外部施壓來補足國內信心缺口;而能源資源與科技供應鏈更是華府視為戰略必爭的核心理由。

然而,外交節奏若過快、手段過猛,反而可能造成反效果,使盟友疑慮、對手反制,並損及既有協議信任基礎。美中關係即是典型例證:戰略競爭固然成為長期主軸,但若缺乏最低限度互信與執行紀律,談判成果恐淪為周期性震盪。

世界正在觀察:美國戰略是否進入「急迫模式」?

綜合觀察,美國當前外交呈現三個特徵:

1、快速議題切換:從東亞到拉美再到西非,施壓節點擴大

2、談判與施壓交錯:協議與制裁並行,使對手難以判斷節奏

3、內外壓力交互影響:財政與政治因素影響外交風格

這並非單純的「變卦」行為,而是美國戰略環境調整後的一種高張力模式。問題在於,這種模式是否可持久,及其對全球秩序與供應鏈穩定的長期影響。

美國在全球仍具軍事、科技、金融與盟友體系優勢,但信用與可預期性同樣是霸權結構的核心。當外界開始質疑其政策連續性與談判誠信,將削弱華府以制度與規則形塑世界秩序的能力。

對美國而言,如何在戰略競爭與多邊合作之間取得平衡,是避免「焦慮型外交」深化的關鍵;對世界而言,美中互信起伏與美國外交節奏變化,將持續為全球局勢投下不確定性。(前民眾日報資深記者 屈文峰)

※以上言論不代表本報立場※

此篇文章最開始出處為: 剛談完就翻臉 美外交劇本寫給誰看?